◇ 5급 승진 내정

▲ 회계과 황홍식 ▲ 하천방재과 김하진·박홍구 ▲ 경제일자리과 안현순 ▲ 복지정책과 정상옥·김민수 ▲ 관광과 조양순 ▲ 축산과 이은선 ▲ 도시계획과 이태윤 ▲ 지적정보과 이지안 ▲ 자원정책과 허경회 ▲ 공원관리과 구자회 ▲ 환경정책과 조용학 ▲ 농업정책과 조재석 ▲ 감사관 홍찬용 ▲ 하수정책과 신현철

◇ 5급 승진 내정

▲ 회계과 황홍식 ▲ 하천방재과 김하진·박홍구 ▲ 경제일자리과 안현순 ▲ 복지정책과 정상옥·김민수 ▲ 관광과 조양순 ▲ 축산과 이은선 ▲ 도시계획과 이태윤 ▲ 지적정보과 이지안 ▲ 자원정책과 허경회 ▲ 공원관리과 구자회 ▲ 환경정책과 조용학 ▲ 농업정책과 조재석 ▲ 감사관 홍찬용 ▲ 하수정책과 신현철

어릴 때 플라스틱 가정용품에 사용되는 화학물질에 노출되면 성인이 된 후까지 건강 위험이 커질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 미국 뉴욕대(NYU) 랭곤헬스 및 그로스먼 의대 리어나도 트라산데 박사팀은 의학 저널 랜싯 아동·청소년 건강(Lancet Child & Adolescent Health) 최근호에서 어린 시절 플라스틱 첨가물질 노출이 건강에 미치는 영향에 관한 기존 연구를 분석, 이런 결론을 얻었다며 어린이 플라스틱 노출을 줄이기 위한 긴급 행동을 촉구했다. 트라산데 박사는 "이 연구는 청소년기와 성인기까지 영향을 주는 많은 만성질환 초기 발생에서의 플라스틱 역할을 보여준다"며 "아이들이 건강하게 오래 살도록 하려면 이런 물질 사용을 제한하는 일에 진지하게 임해야 한다"고 말했다. 연구팀은 수십 년간 발표된 관련 논문·보고서를 선별해 플라스틱을 유연하게 만드는 프탈레이트(phthalate), 단단하게 만드는 비스페놀(bisphenols), 열에 강하고 물을 튕겨내게 하는 과불화화합물(PFAS) 등 세 가지 첨가 화학물질군에 어렸을 때 노출되는 것이 건강에 미치는 영향을 분석했다. 그 결과 수천 명의 임산부와 태아, 어린이의 건강을 평가한 연구에서

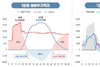

[문화투데이 황재연 기자] 우리 국민은 45세에 소득이 가장 많았다가 61세부터는 소비가 소득을 초과하는 적자 상태로 전환되는 것으로 나타났다. 통계청은 25일 이러한 내용이 담긴 '2023년 국민이전계정'을 발표했다. 국민이전계정은 연령에 따른 소비와 노동소득의 관계를 분석해 세대 간 경제적 자원의 흐름을 파악하는 통계다. 1인당 생애주기별로 보면 0∼27세까지는 소비가 소득보다 많아 적자가 지속된다. 이중 16세의 적자 규모가 4천418만원으로 가장 컸다. 교육비 증가 등이 이유로 추정된다. 28세부터는 소득이 소비를 초과하며 흑자로 전환되고 45세에 4천433만원으로 가장 큰 소득을 기록한다. 흑자 규모 또한 1천748만원으로 최대다. 이후 61세부터는 다시 적자로 돌아서고 연령이 높아질수록 적자 규모는 커지는 경향을 보였다. 은퇴 후 노동소득이 줄고 보건 소비 등은 늘어난 영향으로 풀이된다. 2010년 이후 흑자 진입 시기는 대체로 27∼28세로 일정했지만, 적자 재진입 시점은 2010년 56세에서 2023년 61세로 늦춰졌다. 은퇴 후에도 일을 하는 고령층이 늘어난 영향이라는 게 통계청의 설명이다. 생애주기별 적자는 정부의 공공 이전, 민간의 가구

지속 가능한 식물 기반 식품을 중심으로 한 '지구 건강 식단'(PHD : Planetary Health Diet)을 잘 지키면 제2형 당뇨병 위험을 32% 낮추고 식단 관련 온실가스 배출량을 18% 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 영국 케임브리지대 솔로몬 소와 박사팀은 최근 플로스 메디신(PLOS Medicine)에서 성인 2만3천여명의 식단을 20년간 세 차례 조사하고 식단이 제2형 당뇨병 발생과 온실가스 배출량에 미치는 영향을 분석, 이런 결과를 얻었다고 밝혔다. 공동 교신저자인 니타 포루히 교수는 이 연구 결과는 지구 건강 식단이 제2형 당뇨병 예방과 온실가스 감축에 기여할 수 있는 가능성을 뒷받침한다며 "이는 인간과 지구 건강을 동시에 개선할 수 있는 윈-윈 전략이 될 수 있다"고 말했다. 소고기·돼지고기 같은 적색육과 설탕이 많이 든 식품 등 건강하지 않은 식단이 인간의 건강과 지구 환경에 해로운 영향을 준다는 우려가 오랫동안 제기돼 왔다. 노르웨이 비영리재단 '이트'(EAT Foundation)와 의학 저널 랜싯(Lancet)은 2019년 'EAT-Lancet 식량·지구·건강 위원회'를 구성, 건강과 환경의 지속 가능성을 동시에 증진하기 위한

어린 시절 경험한 외로움도 치매 위험 요인이라는 연구 결과가 나왔다. 17세 이전 외로움을 경험한 사람은 그렇지 않은 사람보다 노년기 치매 위험이 40% 이상 높은 것으로 나타났다. 중국 수도의과대학 궈슈화 박사팀은 미국의사협회 학술지 JAMA 네트워크 오픈(JAMA Network Open) 최근호에서 노년층 1만3천여명을 대상으로 17세 이전 경험한 외로움과 노년기 치매 및 인지 저하 위험 간 관계를 추적 조사해 이런 연관성을 확인했다고 밝혔다. 연구팀은 어린 시절 외로움이 성인기 외로움 여부와 관계 없이 중·노년기 인지 저하 및 치매 위험 증가와 관련이 있었다며 어린 시절 외로움을 줄이는 조기 개입이 평생의 인지 건강 증진과 치매 위험 감소에 도움이 될 수 있다고 말했다. 치매 환자는 현재 전 세계에 약 5천만명에 이르고 2050년에는 1억5천200만명으로 늘 것으로 예상된다. 치매는 되돌릴 수 있는 효과적 치료법이 없어 인지 저하와 치매 초기에 수정 가능한 위험 요인을 규명하는 게 예방 전략 개발에 중요하다. 연구팀은 성인기 외로움은 인지 기능 저하 및 치매 위험 증가와 관련이 있는 것으로 알려졌지만 어린 시절 외로움이 장기적으로 미치는 영향은 아직 충

설탕이 들어 있지 않은 향이 첨가된 음료도 달게 느껴지는 이유는 무엇일까? 이는 후각이 뇌를 속여 특정 향을 뇌에서 맛으로 해석하게 만들기 때문이라는 연구 결과가 나왔다. 스웨덴 카롤린스카의대 야니나 조이베르트 박사팀은 과학 저널 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 최근호에서 맛과 냄새, 그리고 두 가지 조합을 뇌가 처리하는 과정을 기능적 자기공명영상(fMRI)으로 분석, 이런 결론을 얻었다고 밝혔다. 교신저자인 조이베르트 박사는 "뇌가 맛과 냄새를 따로 처리하는 것이 아니라 맛 피질(taste cortex)에서 맛 경험을 하나로 통합해 '풍미'로 인식한다"며 "이 메커니즘은 우리의 맛 선호와 식습관이 형성되고 영향받는 방식과 관련이 있을 수 있다"고 말했다. 음식을 먹거나 마실 때 경험하는 것은 단순한 맛(taste)이 아니라 풍미(flavour)다. 이런 맛 경험은 맛과 냄새가 결합하면서 생기는데, 음식에서 나온 향이 입안을 거쳐 코로 들어가는 '구강역행성 냄새'(retronasal odour)를 통해 형성된다. 연구팀은 맛과 구강역행성 냄새의 연결은 매우 강해서 때때로 실제 맛 자극이 없더라도 구강역행성 냄새만으로 맛감각이 유발