[문화투데이 황재연 기자] 우리나라 국민은 국가가 책임지고 제공해야 할 필수의료 분야로 응급·외상·심뇌혈관 등 신속한 대응이 필요한 중증의료 분야를 가장 많이 꼽은 것으로 나타났다.

한국보건사회연구원은 필수의료에 대한 국민 인식을 파악하기 위해 성·연령·지역별로 비례할당해 추출한 전국의 19세 이상∼74세 이하 성인 남녀 1천5명을 대상으로 설문 조사를 실시하고 24일 이 같은 결과를 공개했다.

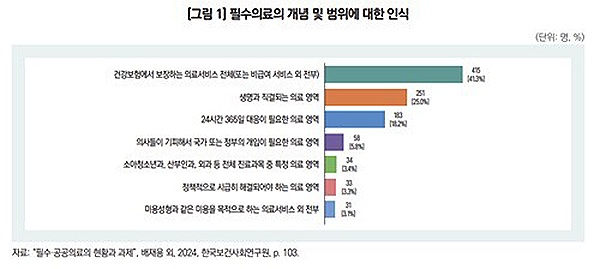

이에 따르면 '필수의료에 가장 가까운 것은 무엇이라고 생각하는가'라는 질문(객관식)에 가장 많이 나온 응답은 '건강보험에서 보장하는 의료서비스 전체(또는 비급여 서비스 외 전부)'로 41.3%였다.

이어 '생명과 직결되는 의료 영역'이라는 응답이 25.0%로 뒤를 이었다. 18.2%는 '24시간 365일 대응이 필요한 의료 영역', 5.8%는 '의사들이 기피해서 국가 또는 정부의 개입이 필요한 의료 영역'이라고 답했다.

국가가 책임지고 국민에게 제공해야 하는 필수의료 분야(객관식·복수 응답)로는 '응급·외상·심뇌혈관 등 신속 대응이 필요한 중증의료'(82.2%)가 가장 많이 꼽혔다.

'암·중증난치·희귀질환'(68.8%), '분만·산모·신생아 의료'(64.9%), '재난 및 감염병 대응'(64.2%) 등이 뒤를 이었다.

필수의료에 대한 국가 책임 강화에 찬성하는지를 묻는 문항에서 응답자의 절대 다수인 94.9%는 '강화해야 한다'고 답했다.

연구진은 "필수의료는 최근 들어 주요한 정책 용어이자 안건으로 부상했으나 아직까지 그 개념과 범위에 대한 사회적 합의가 이뤄지지 않았다"고 설명했다.

또 "필수의료의 개념과 범위에 대한 이론적 정의는 찾기 어렵고, 임상적으로 합의하기가 힘들다"고 봤다.

임상적 측면에서 필수의료를 생명에 직결되고 즉각적 조치가 필요한 의료라고 정의하면 감염병·암·희귀질환 등은 포함되지 않는 한계가 있다는 것이다.

연구진에 따르면 국외 문헌에 나타난 필수의료(essential health care)의 개념과 범위는 '보편적 건강보장 달성을 위해 보장돼야 하는 필수적 의료서비스'를 의미하는 경우가 많았다.

연구진은 이를 바탕으로 "필수의료는 임상적 개념이 아닌 규범적·정책적 개념으로 볼 수 있으며 정치·사회문화·이념적 가치와 맥락에 따라 다양하게 정의할 수 있다"고 결론지었다.

그러면서 "필수의료와 같이 이론적·학술적 근거가 부족하고 개념에 대한 사회적 합의가 어려운 용어를 주요 정책 어젠다로 사용하는 경우에는 이해당사자들 간 갈등이 심화할 가능성이 크다"며 "정책 수립 시 충분한 의견 수렴과 소통을 통해 그 분야와 범위를 설정하고, 관련 정책의 우선순위에 대한 공감대를 형성해야 한다"고 제언했다.