[문화투데이 김태균 기자] 실업급여의 지급 기간(소정급여일수) 연장이 실업 기간의 장기화를 초래하고, 더 나은 일자리로의 재취업으로 이어진 경우는 일부에 그쳤다는 분석 결과가 나왔다.

7일 한국노동연구원의 '실업급여 제도 고용효과 분석' 보고서에 따르면 구직급여의 지급 기간을 늘린 2019년 10월의 제도 개편이 수급 기간과 노동시장에 미친 영향을 분석한 결과 이같이 나타났다.

당시 개편에서는 구직급여 지급 기간이 90∼240일에서 120∼270일로 늘어났고, 지급 기간이 구분되는 연령은 30세 미만, 30세∼50세, 50세 이상의 3구간에서 50세 미만과 50세 이상의 2구간으로 줄었다.

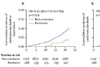

보고서에 따르면 제도 개편으로 전체 수급자의 평균 수급 기간은 약 30일가량 증가했다.

재취업 소요 기간은 17일 정도 증가해 실제 수급 기간 증가보다는 적게 늘었다.

전체 수급자의 수급 일수 증가보다 재취업 소요 기간 증가가 더 적은 것은 소정급여일수보다 실업 기간이 더 긴 실업자들이 원래 있었기 때문이라고 보고서는 설명했다.

실업급여 지급 기간(개편 전 지급 기간 기준으로 비교) 내 재취업률을 살펴보면 개편 전보다 개편 이후에 약 4.8%포인트 하락했다.

실업급여 신청 1년 반이 지난 후의 재취업률 격차는 1.9%포인트로 작아졌으나, 여전히 개편 전보다 개편 이후가 더 낮았다.

연령대별로 보면 30세 미만에서는 1년 반 후 차이가 없었으나, 30세 이상∼50세 미만은 개편 전보다 1.3%포인트, 50세 이상은 3.3%포인트 낮았다.

즉, 지급 기간의 연장이 장기 실업을 증가시키는 방향으로 영향을 미쳤다는 것이다.

재취업 보수를 통해 일자리 질이 개선됐는지를 살펴보면 30세 미만은 재취업 임금의 질이 개선됐다고 볼 근거가 없었으나, 30세 이상∼50세 미만은 약 2.9%, 50세 이상은 3.3%, 전체 4%가량 임금이 상승했다.

성별을 나눠 보면 30세 미만 남성은 재취업 소요 기간이 증가했음에도 보수가 개선됐다고 보기 어려웠다. 그 이상 연령대에서는 임금이 개선됐다.

여성은 30세 이상∼50세 미만에서만 1.8% 임금이 개선됐고, 다른 연령대에서는 개선이 없었다.

보고서는 이런 결과들을 토대로 일부 집단에서 재취업의 질이 상대적으로 높아진 것은 실업급여로 유동성 제약을 완화해 시장의 실패를 보완한 긍정적 현상이라고 분석했다.

다만 재취업 질 개선 효과는 없고 재취업 소요 기간만 증가한 30세 미만의 경우 도덕적 해이 메커니즘이 강하다고 지적했다.

보고서는 "국제적으로 볼 때 짧은 최대 수급 기간 등 현행 실업급여 제도를 보다 완화하는 방향의 정책 방향이 필요할 수 있겠으나, 이를 모두에게 일괄 적용하기보다는 긍정적 효과가 나타날 수 있는 집단을 중심으로 선택적 완화하는 형태가 바람직할 것"이라고 조언했다.